当然,从科学的角度,对一种现象产生原因的分析,主要有两种途径,一个是总结归纳法,即事件发生所带来的一些表象特征,通过分析有大概率都指向同一个因素,那么这个因素就有可能成为事件发生的根源。

这种方法的优点,是操作简单,不需要用高、难、深的理论和模型去演算,缺点是存在一定的误差,即不能百分百地将结果和根源一一对应。

另一个是本质分析法,即通过应用各种理论和数据,应用定量推导的方法,将结果出现的原因完全确定为一个诱发因素。

其优点是科学严谨,只要理论和模型正确,那么基本上就能锁定诱发原因,而缺点同样突出,那就是难度太高,无论是参数、变量还是数据,我们一方面不可能完全准确地获取,另一方面中间的不可控因素太多。

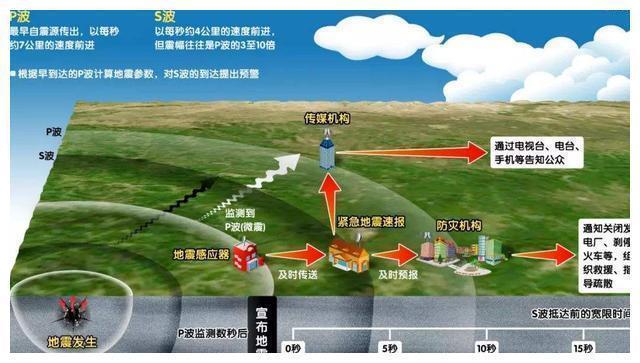

作为地震来说,其产生的机理非常复杂,成因也多种多样,虽然从目前看地球上所发生的地震,绝大部分都是构造地震,但是关于地质构造的运动、内部能量的聚积、应力的释放我们还不能完全掌握,因此对地震的预测也仅限于中长期,同时也只能在地震发生前的数秒或者十几秒的时间内能够监测到,还不能对一次地震发生的具体位置、具体时间进行准确界定。

耿老先生提出的“旱震”理论,其实就是一种科学研究过程中的总结归纳法,是建立在大量事实和观测数据基础之上,以大概率事件的发生来倒推产生原因的一种方式,因此这种以事实和数据为基础的理论,绝非危言耸听。不过,这种理论的预测,也不能解决目前世界上关于地震预测的共同难题,那就是只能根据地震断裂带的分布,来大致划定一个大的范围,而具体在什么位置发生、在什么时间发生,则还不能进行准确预测。

罕见的高温让更多人担忧起全球变暖。与此同时,各种耸人听闻的谣言也接连出现,比如“高温让臭氧细菌感染加剧”“三伏天汗出透了能排毒”。

其中最离谱的、恐吓架势最足的,是警告大家“大旱之后有大震”的“旱震理论”。

不少人信以为真,相关内容被大量转发。

倒不是大家辨别能力的问题。只是这个“旱震理论”真的有模有样:不仅有百度百科的词条,提出者还有地震科学家的头衔,甚至还就此出版了一本书,书中列出了相当多的数据来论证——通过分析1957年至1971年中国降水量的资料,他得出结论:在中国大地震前1至3年半内,震中区往往是干旱区。

但这个理论真的立得住吗?

只要时空范围够大,总能中一次

根据“旱震理论”提出者的研究,全国大旱之后3年内有大震的概率高达84.8%,只有15.2%的旱区在灾后3年内没有发生大地震。

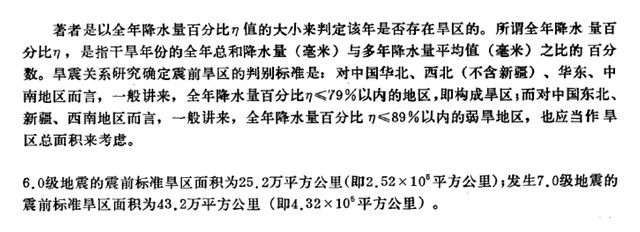

我们首先来看看他所说的旱区是什么?

《中国旱震关系研究》中关于“旱区”定义的截图

本文来自“轻颦浅笑”用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表华夏信息网立场,本站不对文章中的任何观点负责,内容版权归原作者所有、内容只用于提供信息阅读,无任何商业用途。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站(文章、内容、图片、音频、视频)有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至1470280261#qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除、维护您的正当权益。如若转载,请注明出处:http://www.xxxwhg.com/zh/12389.html