千百年以来,倚重堤防抵御洪水,阶段性或局部的成效显著,却也造成长江中游荆江地上悬河越防越险的“历史包袱”(林一山),荆江与江汉—洞庭地区洪水灾害依然是的心腹之患。究其原因,是对长江中游干支流及江汉—洞庭湖泊的地学属性认识和利用不足导致的。目前,长江洪水特性及中下游平原区自然条件和社会经济情况,决定了长江中下游防洪的方针是“蓄泄兼筹,以泄为主”和“江湖两利”“左右岸兼顾,上、中、下游协调”,这是长江中游荆江和江汉—洞庭地区防洪减灾工程措施的基本原则。

对历来防洪减灾工程措施的反思

筑堤束水得一时防洪之利,失整体演化之便,并使荆江防洪形势日益凶险

在经济发达、人口稠密的长江中游地区,筑堤束水是古人抵御洪水的智慧结晶,也是面对洪水威胁时无奈的选择。高筑堤坝割裂了长江与江汉平原水沙联系,加速了荆江河床淤积,迟滞了江汉平原的淤积,抬升了荆江洪水水位,使荆江防洪形势日益凶险。

自公元345—365年开始修筑荆州万城堤,后经历代修筑,至明嘉靖(1552 年)堵塞郝穴口、清顺治七年(1650年)堵塞庞公渡口后,荆北大堤连成一体,基本切断了长江与江汉平原的水、沙联系。

荆江堤防在一定时间内和一定程度上减轻了洪水对江汉平原的威胁,但也造成了江汉平原洪水携沙淤积的大幅减少,加之第四系松散沉积物尤其是湖相沉积物的固结沉降,叠加构造沉降的原因,江汉平原区的地势以1.19 mm/年的幅度处于缓慢下降状态。长江四口(松滋口、太平口、藕池口和调弦口)分流和洞庭湖四水(湘、资、沅、澧)携沙淤积,致使洞庭平原和荆南地面高出荆北5~7 m。而荆江大堤目前高度达10m,受荆江大堤的束缚和长江携沙淤落的影响,造成荆江河道抬升。洪水期间,荆江水位高出荆北地面10 m以上,已成悬河态势,防洪形势凶险,故有“长江之险,险在荆江”之说。因此,荆江堤防自清代以来业已成为江汉平原的“命堤”。

江汉平原北部的汉江左岸大堤在明清时期,也是高筑堤坝并连为一体,汉水通过右岸的东荆河、西荆河、通顺河等分流河道向江汉平原分流分沙,一方面造成了汉江冲积扇向江汉平原东南扩张,同时对江汉平原的防洪排涝造成巨大压力。每到汛期,江汉平原形成南北两面受压的被动局面。

洞庭平原四水下游、“四口”分流沿线、湖区围垸无不筑堤束水,迫使洪水通过外江或洞庭湖外泄,以求自保。但是由于荆江及城陵矶以下泄洪不畅,尤其当鄱阳湖流域洪水爆发时,受鄱阳湖口水位顶托,城陵矶经武汉向下游洪水下泄受阻,致使荆江、武汉江段和洞庭湖水位高涨,区内防洪压力极大。

高筑堤坝、封闭沿江分水穴口抵御洪水,输送洪水下泄的对策自明清以来备受诟病。长江中游防洪的矛盾就是汛期洪水来量大,下游泄量不足,超额洪水往往无法及时排泄而形成洪水灾害。晚清学者魏源认为,加高大堤的结果是“左堤强则右堤伤,右堤强则左堤伤,左右俱强则下游伤”。堤防工程得局部防洪之利,失整体自然演化之便,却是无可奈何的选择。

“开穴口分流”加速了洞庭湖的淤积,加剧了洞庭湖地区的洪水灾害

张居正为巩固荆江大堤北岸,疏浚太平口向洞庭湖分水(1580 年),史称“舍南保北”。至清咸丰二年(1852年)和同治十二年(1873年),荆江洪水冲开藕池口和松滋口,自行夺路南行,与太平口、调弦口形成“四口”分流入洞庭的局面。张居正、张之洞等把洞庭湖区奉为钦定分洪区。分流洞庭湖暂时缓解了荆江地区凶险的防洪形势,却因四口分流携沙淤积,加速了洞庭湖的淤积,影响了湖水消泄,挤占了洞庭湖调蓄洪水的空间,迫使洞庭湖向南扩张,形成了新的洪涝灾害局面。此外,长江四口分流增大了洞庭湖汛期流量,造成洞庭湖水灾愈发频繁。林一山认为,四口分流入洞庭舍南而未能救北,反而使荆江处于南高北低的境地,造成荆江大堤处于洪水威胁的严重局面。

“当云梦泽被割断与长江的联结而干枯后,正是长江以其特有的方式与洞庭湖建立了姻缘,用其特有的方式扩大了湖区,使其成为吞蓄洪水的地方。当洞庭湖走向死亡时,大自然已在孕育着一个新的云梦泽,沧海桑田,桑田沧海”(王维洛),从长江与江汉—洞庭河湖协同演化的视角来看,“今天的洞庭湖就是明天的云梦泽”是极有可能的。如果任由这种演变自然发生,则将使江汉平原爆发极大的洪水灾害。

围湖造田,人水争地,加剧了江汉—洞庭地区洪涝灾害的发生

宋代以来,尤其明清以来,由于外来人口的大量迁入,江汉—洞庭地区人口急剧增加,河滩、湖泊受圩垸围垦蚕食,洪道受阻;长江、汉水上游开荒垦殖,大量泥沙下泄,加剧了河湖淤积程度,水路宣泄不畅,洪涝灾害频发。

自清乾隆中期以来,虽然洞庭湖在调蓄洪水中的作用和地位不可或缺已成为社会共识,朝廷也屡次颁发禁令,但湖区围垦非但不为所止,反而变本加厉。所以有禁不止,关键在于围田多系达官贵戚或豪强地主所为。此外,围田租赋也有利于地方经济和官员政绩,因而多方庇护,以致洞庭湖愈围愈小。

三峡工程不能替代江汉—洞庭湖在防洪中的调蓄作用

长江上游发生大水,三峡水库可通过拦蓄洪峰,相应减少长江中下游的洪峰流量,荆江河段的防洪局面大为改观,无疑也可减轻江汉—洞庭湖区的防洪压力。《长江防御洪水方案》还明确了三峡水库与长江上游的溪洛渡、向家坝等水库实施联合防洪调度,进一步减轻下游地区防洪压力。但是三峡水库拦洪错峰之后,为了应对可能出现的新一轮洪峰,还得将拦蓄的洪水下泄,以腾出防洪库容。这也将造成洪水过程拉长,荆江和洞庭湖区维持警戒水位以上时间延长,长江洪水与湘、资、沅、澧四水洪水遭遇机率增加。江汉—洞庭湖在防洪中的调蓄作用不能因三峡工程等水库的修建而被替代。

长江中游防洪的地学基础

长江中游地区晚更新世深切河谷和河网纵横为全新世以来河湖演化奠定了基础。全新世以来,受全球海平面上升的影响,江汉—洞庭地区长江干支流水位上升,低洼地区积水成湖。受长江干支流携沙淤积抬升的影响,古云梦泽一度扩张。随着长江、汉江三角洲向江汉平原内部淤积推进,古云梦泽不断萎缩、解体,调蓄洪水能力也不断下降,长江洪水通过城陵矶向洞庭湖倒灌,造成洞庭湖的扩张。东晋以来长江干堤的修筑并连成一体,切断了长江与江汉平原的联系,造成荆江河道淤积。明清时期长江与江汉湖群和洞庭湖的关系演变为四口分流入洞庭的局面。湘、资、沅、澧入湖河流和长江四口携沙淤积,造成洞庭湖不断淤积抬升,蓄滞洪水的空间压缩,迫使洞庭湖不断向南扩张。

云梦泽或江汉—洞庭湖作为长江中游调蓄洪水的天然场所,是长江与江汉—洞庭地区河湖协同演化的客观规律。长江中游河湖协同演化、泥沙淤积、蓄滞洪水空间遭受挤占,必然造成水体迁移和沿湖地区洪水的肆掠,并进一步抬高洪水水位,或者造成特大洪水爆发的频次。

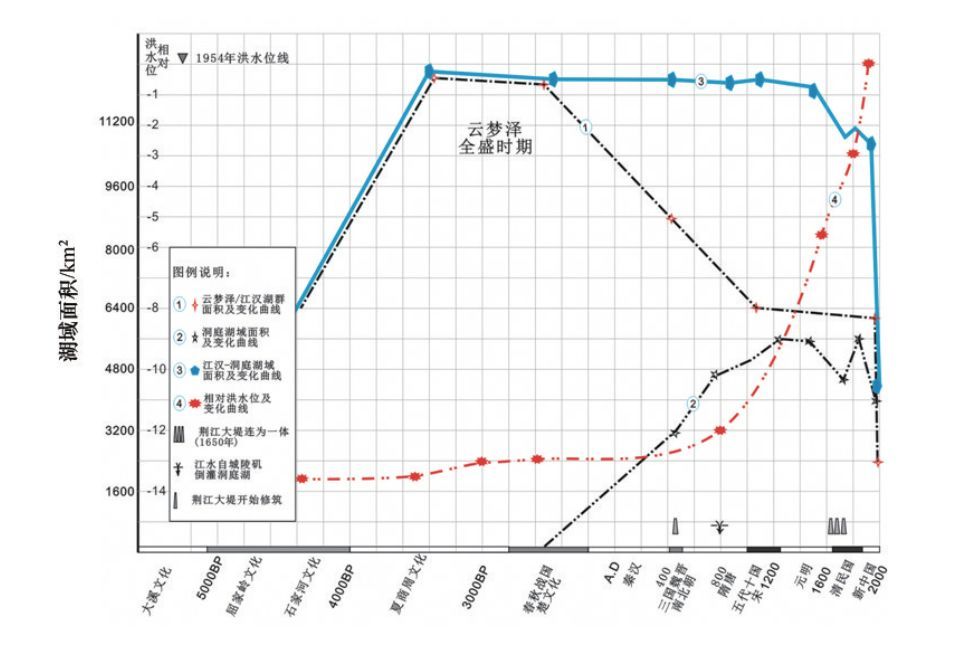

江汉平原上古人类遗址的发掘和近2000年来湖区的发展,记录了近5000 年以来洪水上涨和人类逐水而居并不断迁移的过程(图1)。

图1 长江中游江汉-洞庭地区湖泊面积变化与特大洪水位曲线

洪水灾害的集中爆发和区内湖泊面积的减少是紧密相关的。1949年长江中下游通江湖泊总面积17198km2,只剩下洞庭湖和鄱阳湖仍与长江相通,总面积逾6008 km2。近40 多年来,洞庭湖因淤积围垦减少面积1600 km2,减少容量100 多亿m3。洪水是客观存在的,并不时爆发。近代以来,长江中游江汉—洞庭平原区、鄱阳湖地区暨武汉、长沙发生了多次全流域同时爆发的大洪水。1998年大洪水期间,荆江大堤分洪已经是箭在弦上,此时九江堤防决口,使长江武汉段洪水得以下泄,缓解了武汉防洪压力。1998大洪水之后,长江中游实施了堤防加固工程,长江大堤决口的可能性降低了,但是防洪的压力并未降低。2016 年武汉大洪水、2017年湘江流域大洪水均造成巨大的防洪压力。

不同的学者从不同的学科角度,基于长江与江汉、洞庭的河湖演化关系,研究了江汉湖群和洞庭湖的发展趋势。

官子和等认为,从湖泊演化和泥沙淤积的发展趋势分析,洞庭湖最后是要走向消亡的。基于“长江中游地区河湖演变及其对环境的影响”的研究,龚树毅等认为由于人工系统与自然系统的非和谐性作用,区内地质环境逐渐恶化,今后还将朝着恶化的方向继续发展,随着荆江洪水水位与荆北地面高差的加大,长江向荆北自然分流的趋势越来越明显,如果抛开人类工程的影响,现今的河湖关系应该是长江与江汉湖群的关系。

童潜明基于长江与江汉湖群与洞庭湖的自然演化规律,认为“洞庭湖的今天就是云梦泽的明天”。随着洞庭湖萎缩,则江汉湖群将与洞庭湖易位而成为长江中游洪水调蓄场所而再现“云梦大泽”,或许不是不可能的。

长江中游防洪减灾的地学建议

基于长江与江汉—洞庭的河湖演化关系,不同的学者提出了长江中游防洪建议,工程措施如下。

1)利用荆北古河道开辟中游分洪河道。包括:荆北人工分流河道、两沙运河及沙谌运河、长湖故道等方案。既然长江排泄不畅,于是就有了在长江北岸或南岸建设防洪道、利用长江故道开设分流河道的建议措施,如建设“两沙运河”“荆北人工分流河道”,或者在洞庭湖建设分洪道直接到城陵矶的建议。考虑到分流荆江洪水依然是不能及时向下游排泄洪水,反而对武汉造成更大的防洪压力,所以“两沙运河”或“荆北分洪河道”等建设分流河道的建议方案并非行之有效的方案,对长江防洪左右有限。

2)利用长江故道,开凿“嘉鄂运河”或“嘉阳运河”。“嘉鄂运河”或“嘉阳运河”方案是在武汉上游的嘉鱼一带,打通连接鄂州或阳新的运河,将荆江洪水排泄到下游。在鄱阳湖流域或下游没有洪水爆发时,“嘉鄂运河”或“嘉阳运河”方案的确可以将荆江或洞庭湖区的洪水较快下泄到江西九江及下游地区,减轻荆江、洞庭湖和武汉的防洪压力。在鄱阳湖流域洪水爆发时,“嘉鄂运河”或“嘉阳运河”方案却不能做到“上、中、下游协调”,正如1998年洪水爆发时,而面对全流域的洪水才是防洪减灾面临的重大问题。

3)荆北“放淤改田”。根据治黄经验,林一山提出了荆北“放淤改田”方案。景才瑞论述了荆北“堤背放淤”的可行性和必要性,例举了荆北“堤背放淤”在小范围试验后的成效。但是考虑到长江泥沙含量与黄河无法比拟,荆北“放淤改田”总体未能执行。而单纯实施荆北“放淤改田”,淤高荆北堤后洼地,也不能从根本上改变长江中游防洪形势。

4)分洪区建设和平垸行洪是长江中游防洪减灾工程措施中最常提及的办法。2002年湖南省提出“平垸行洪”“4350工程”。平垸行洪后,将为洪水调蓄和行洪争区空间。“4350工程”拟在2010年前,将洞庭湖恢复到建国之前的4350 km2的面积。蓄滞洪区是避免洪水泛滥的重要安排,但是目前这部分工程建设缓慢,蓄滞洪区由于经济社会发展和条件的变化,限制了其有效使用。湖泊调蓄洪水能力不断下降,是造成洪涝灾害频发、灾情日益严重的重要原因,已成为长江中游防洪问题共识。

“再造云梦泽、扩张洞庭湖”——尊重河湖协同自然演化规律,实施主动防洪

长江中游防洪减灾及荆江河道的治理是巨大的系统工程,应置于长江中游河湖协同演化的地学背景下进行思考与规划,还应统筹考虑区内可持续发展战略。

江汉湖群(云梦泽)和洞庭湖,是长江中游泥沙淤落、洪水调蓄的天然场所。“再造云梦泽、扩张洞庭湖”是尊重长江中游河湖协同演化的自然规律,因势利导,实施主动防洪的更佳选择,也是在现有工程技术条件下的可行方案。

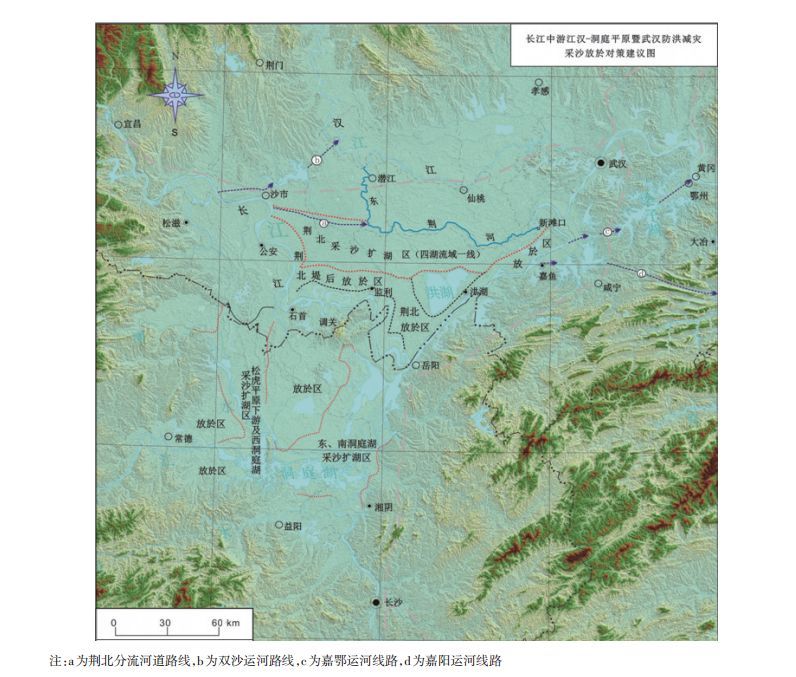

“再造云梦泽、扩张洞庭湖”是为长江下泄不急的余量洪水恢复或扩大调蓄的空间。“采沙扩湖、清淤改田”是“再造云梦泽、扩张洞庭湖”(图2)的具体措施,并统筹长江中游洪水、泥沙资源综合利用,统筹考虑江汉—洞庭平原防洪除涝、冷浸田改造的系统工程。

图 2 江汉-洞庭平原暨武汉防洪对策建议

“采沙扩湖”就是在江汉平原“荆州—长湖—监利”即“四湖流域”一线采挖泥沙,形成一个深10~20 m,阔2000 km2的现代云梦泽;在东洞庭湖以西、南洞庭湖一带及松虎平原下游,采沙扩湖,增加东洞庭湖和西洞庭湖的面积,加深洞庭湖水深,增加水域面积至4300km2。采沙也包括在荆江等长江河道采挖河沙,降低河床,改善通航条件。扩大的湖面可以调蓄洪水,可以实现洪水综合利用,将原有低洼之地扩大成湖,发展水产等高效农业产业。

“清淤改田”是在采沙的过程中,将沙、粉砂和黏土泵送到堤后附近或规划好的地区,使现有的低洼地、冷浸田、堤垸或规划建设用地淤高5 m以上,并逐步扩大清淤改田范围,再造良田,甚至在湖区平原发展旱作农业,提高血防工作效果。於高的土地或建设现代化农业产业基地,或村镇建设用地,使之免受洪涝威胁,造福湖区。所采部分河沙也可用于建筑材料,实现泥沙资源化。

“清淤改田”除利用采沙清淤改田外,也可以考虑洞庭湖四水流域、丹江口下游汉江支流洪水期间,实施堤后放淤,也可以在三峡水库、丹江口水库泄洪排沙时择机使用。

“采沙扩湖、清淤改田”,是将江汉—洞庭平原洪涝灾害防治纳入人工干预下的河湖演变体系,利用现代科技和工程技术手段,使原有在堤防干预下的江汉—洞庭河湖系统,在人工干预下达到新的平衡状态。

“采沙扩湖、清淤改田”可以减轻干堤岁修压力,减轻江汉—洞庭平原防洪和排涝除渍压力,减轻武汉、长沙城市防洪排涝压力。荆北堤后放淤加高,可培固大堤跟脚,减轻荆江大堤安全威胁。“清淤改田”於高荆北平原,可避免长江洪水位与堤内地面差不断增大,利于江汉平原防洪长远大计。

“再造云梦泽、扩张洞庭湖”固然不能一蹴而就,相反,这是一个漫长的过程,甚至可以说是“百年大计、千年大计”,需要历年不断的清淤清沙,但是,与大堤岁修和防洪、排涝的巨大投入相比,与重大洪涝灾害造成的经济、社会损失相比,效益是非常可观的。

随着“再造云梦泽、扩张洞庭湖”实施,将使江汉—洞庭平原的面貌为之改观,除增大正常的水域面积之外,可新增蓄滞洪水空间200~400亿m3,将有效地减轻荆江和江汉—洞庭平原防洪压力,武汉、长沙的防洪形势也必将为之改观。“平垸行洪”也因此得以实施,在低洼地区恢复湖泊的本来面貌,湖区周缘的平原经淤高、排水,冷浸田得以改良,人居环境得以极大改善。

“再造云梦泽、扩张洞庭湖”统筹考虑防洪措施的可持续性,是实现“蓄泄兼筹,以泄为主”“江湖两利”“左右岸兼顾,上、中、下游协调”的科学方案。不可否认的是,这一方案还需要有志之士的共同探讨,才能趋于成熟。

结 论

1)全新世以来,长江中游地区云梦泽的兴衰与江汉湖群、洞庭湖的演变,是长江与其两岸湖泊泥沙淤落、洪水迁移协同演化的产物。尊重长江中游河湖协同演化的自然规律、认识和利用长江中游干支流及江汉—洞庭湖泊的地学属性是制定防洪减灾策略的地学基础。

2)筑堤束水割裂了长江与江汉平原水、沙联系,迟滞了江汉平原的淤积,加速了荆江河床淤积、抬升了荆江洪水水位,使荆江防洪形势日益凶险。

3)长江中游洪灾关系复杂、人水争地矛盾突出,将长江中游防洪减灾策略置于河湖协同演化的地学背景下,方能有战略规划。

4)“再造云梦泽、扩张洞庭湖”,顺应长江与两岸湖泊协同演化规律,遵循长江中下游防洪“蓄泄兼筹,以泄为主”的基本原则,恢复蓄滞洪水空间200~400亿m3,可有效减轻荆江和江汉—洞庭平原防洪压力,改善武汉、长沙防洪形势。

5)“采沙扩湖、清淤改田”,扩大洪水调蓄能力、堤后放淤培固大堤跟脚,部分实现“洪水和泥沙资源化”,是统筹防洪、排涝、冷浸田改造和血防工作的系统工程。

基金项目:中国地质调查局项目(1212010013500150005,1212011140035)

参考文献(略)

作者简介:陈立德,中国地质调查局武汉地质调查中心,研究员,研究方向为第四纪地质和环境地质。

注:本文发表于《科技导报》2018 年第15 期。敬请关注。

本文来自“幻想症”用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表华夏信息网立场,本站不对文章中的任何观点负责,内容版权归原作者所有、内容只用于提供信息阅读,无任何商业用途。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站(文章、内容、图片、音频、视频)有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至1470280261#qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除、维护您的正当权益。如若转载,请注明出处:http://www.xxxwhg.com/zh/3643.html