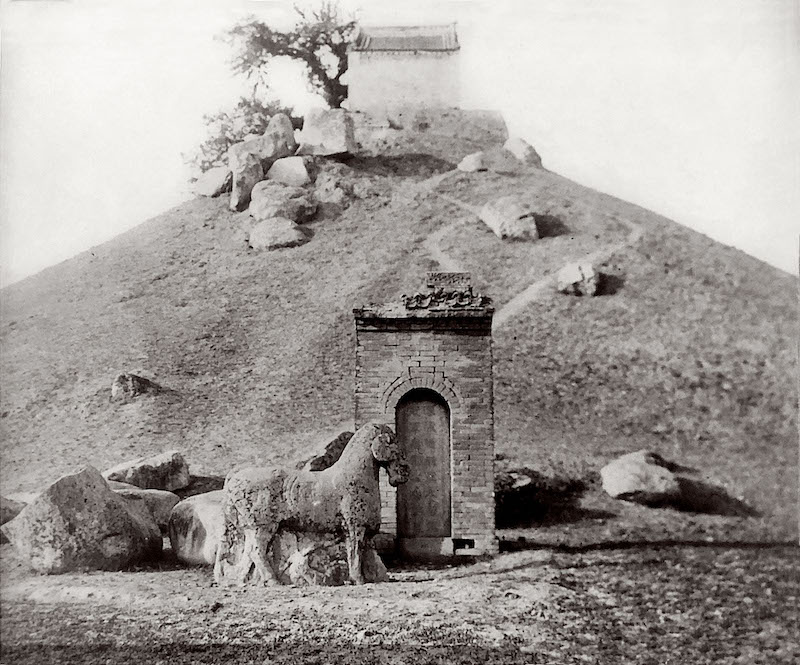

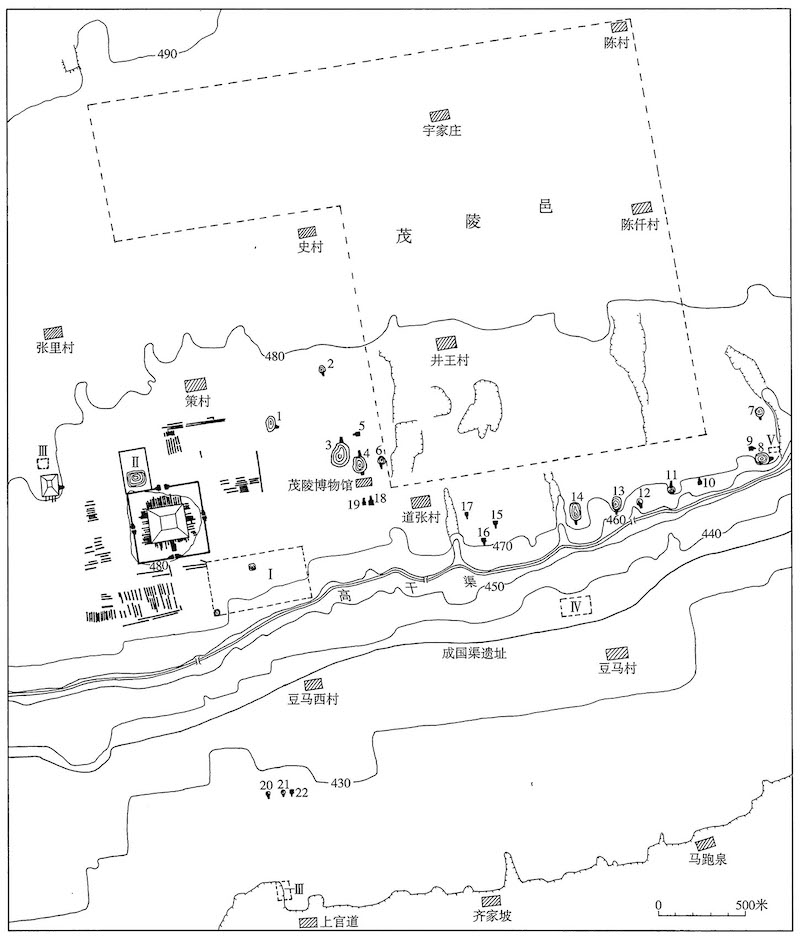

陕西兴平汉武帝茂陵以东约一公里处,耸立着一座奇特的土丘,土丘上下散落着许多大石和石雕,很像一座小山。其南侧立有一通石碑,立于清乾隆四十一年(1776),题刻“汉骠骑将军大司马侯霍公去病墓”,陕西巡抚毕沅书。这就是当今大家公认的霍去病墓。

作者详察历代文献,并观照近年来考古钻探和发掘简报,发现该知识的形成缺乏逻辑关联,迷雾重重。

20世纪早期,西方和日本汉学家接踵而至,开启了对霍去病墓现代意义上的调查研究。1914年法国汉学家组团对中国川陕古迹进行了实地考察,在随后发表的调查报告中,谢阁兰(Victor Segalen)详述了霍去病墓。1923年,让·拉蒂格(Jean Lartigue)也踏访了该遗址,并著有论文。1924年美国汉学家毕安祺(Carl W. Bishop)接续而来,撰写了考察报告。之后,卡尔·亨兹(Carl Hentze)、海因里希·格吕克(Heinrich Glück)、约翰·福开森(John C. Ferguson)、水野清一等多位汉学家亦相继发表论文。除专论外,喜龙仁(Osvald Sirén)、亨利·达尔德奈·蒂泽克(Henri D’?Ardenne Tizac)、桑原骘藏、足立喜六在相关著作中对此也有简要载述。20世纪30年代,国人马子云、藤固对霍去病墓及其石雕进行过考察著录。20世纪50年代至今,对茂陵及霍去病墓的调查和研究不曾间断。考古工作者对茂陵及其附属遗迹进行过两次大规模调查勘探,并发表了简报和报告。此外,顾铁符、王子云、陈直、傅天仇、杨宽、刘庆柱、李毓芳、何汉南、安·帕卢丹(Ann Paludan)、陈诗红、林梅村等学者就此皆有讨论。回顾百年学术史,学者们通过调查勘探、著录考证、分析阐释等方式,就霍去病墓及其石雕的礼仪规制、渊源与风格、思想性等问题进行了全面、深入的研究。

上述所有讨论皆基于同一个前提,即认定毕沅题字立碑的那座小山丘就是霍去病墓。也正是基于同一前提,绝大部分的讨论都把这座小山丘的特殊形制及其石雕的思想性归结为纪功,唯水野清一指出其除纪功性外,可能还隐含着另一层象征意义,即与神仙思想有关。水野清一这一洞见虽然同样基于上述前提,但为重新检讨这座小山丘的功能、思想性及其可能的属性提供了重要线索和启示,循着这条线索,我们或许会有新的思考。

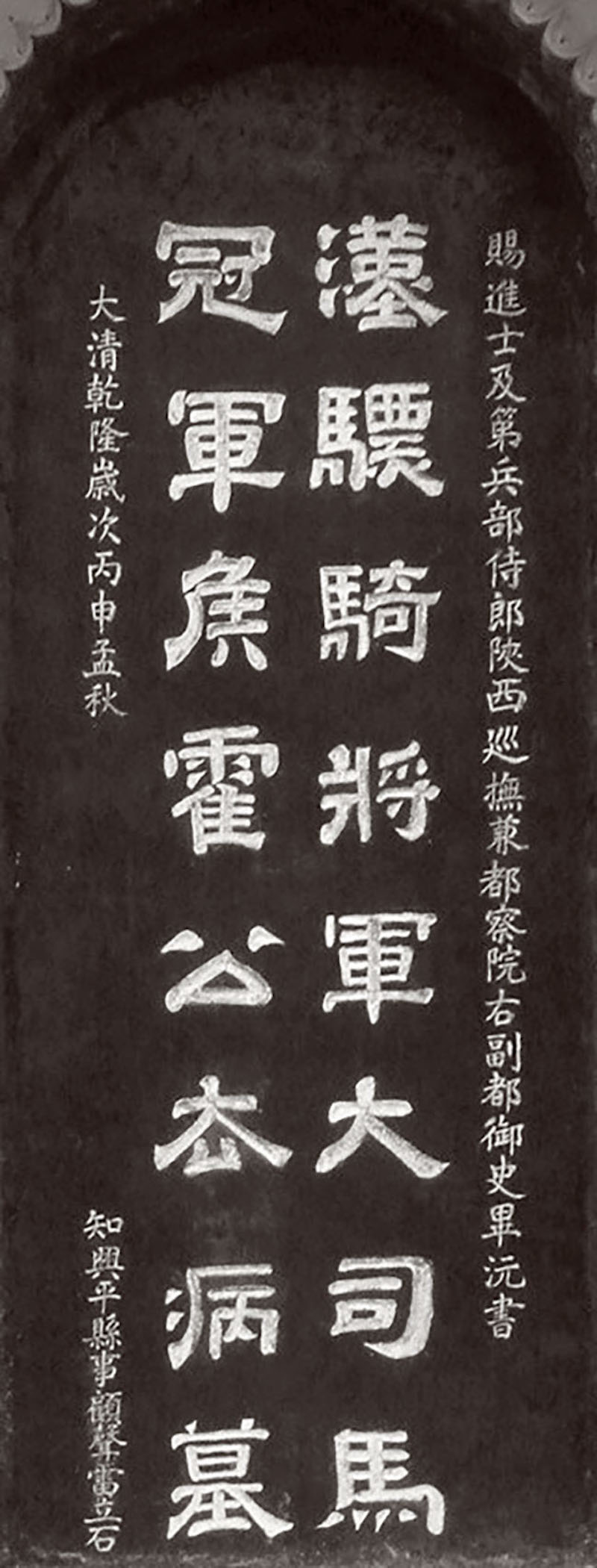

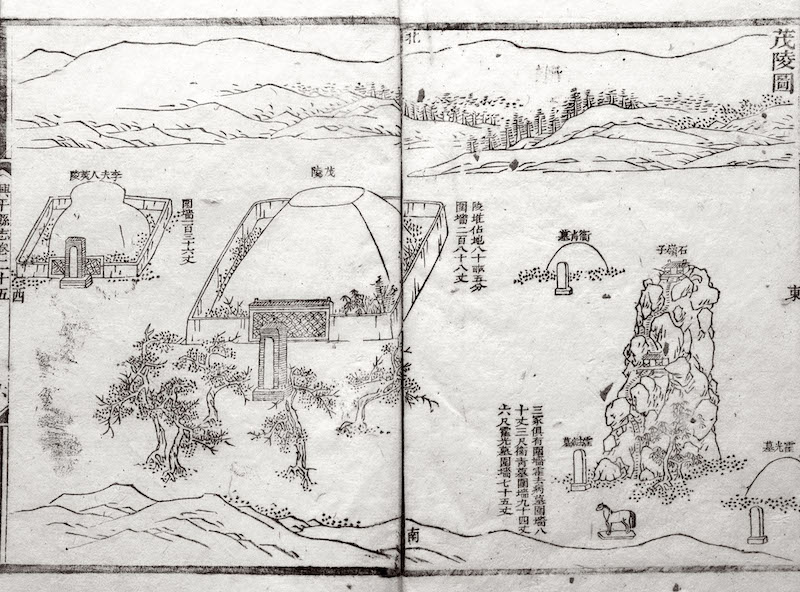

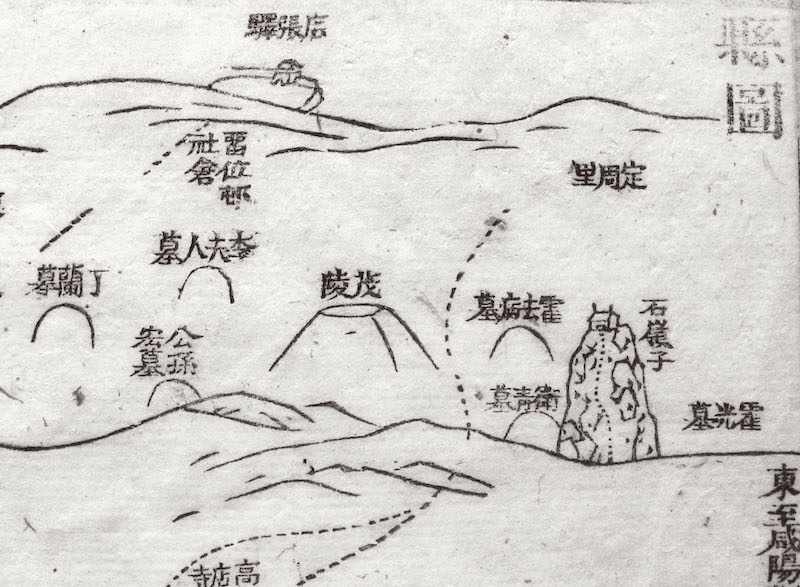

霍去病墓的最早记载见于《史记》,《史记·卫将军骠骑列传》:“骠骑将军……元狩六年而卒。天子悼之,发属国玄甲军,陈自长安至茂陵,为冢象祁连山。”《汉书·霍去病传》:“去病……元狩六年薨。上悼之,发属国玄甲,军陈自长安至茂陵,为冢象祁连山。”《汉纪·孝武皇帝纪》也见类似记载。关于石雕的最早记载见于《史记·卫将军骠骑列传》唐司马贞《索隐》引姚氏案,曰:“冢在茂陵东北,与卫青冢并。西者是青,东者是去病冢。上有竖石,前有石马相对,又有石人也。”亦见于《汉书·霍去病传》颜师古注,曰:“在茂陵旁,冢上有竖石,冢前有石人马者是也。”此外,唐《元和郡县志》、宋《太平寰宇记》《长安志》、清《关中胜迹图志》《兴平县志》《陕西通志》等历代文献皆有关于霍去病墓或石雕的简略记载,内容多袭《史记》《汉书》及其相关注解。其中清乾隆四十二年(1777)修《兴平县志》记载,乾隆四十一年(1776)时任兴平知县顾声雷请陕西巡抚毕沅题字立碑(图1),以官方名义正式确认前述小山丘为霍去病墓。

在整个茂陵陵区中,唯毕沅题字立碑的土丘上下散落有许多大石块,其外观更具“山”形,并且上下还存有多件大型石雕,其中包括“马踏匈奴”石雕。这座土丘所处方位、状貌及个别石雕的题材和象征性与相关文献记载吻合,故此人们不仅自然而然,而且理所当然地认为这座小山丘就是霍去病墓。直至今日大家提到茂陵陵区的其他土冢可以说“传为金日?墓”“毕沅所谓的霍光墓”,然而但凡提及霍去病墓,皆肯定之。若详察历代文献,并观照近年来考古钻探和发掘简报,笔者发现该知识的形成缺乏逻辑关联,迷雾重重。

图7 “阳信家”铭铜鼎,西汉,高19.5厘米,口径18.5厘米,陕西兴平汉武帝茂陵一号无名冢(羊头冢)一号丛葬坑出土,茂陵博物馆藏

《汉书·卫青传》记载,大将军卫青薨,“起冢象庐山”,匈奴辖区山名,一说为窴颜山,但并未指明冢所在具体位置。对卫青冢方位的最早记载见于南陈姚察语,即“冢在茂陵东北,与卫青冢并。西者是青,东者是去病冢”。唐颜师古亦曰:“在茂陵东,次去病冢之西,相并者是也。”其后文献及口传皆据此认为“霍去病墓”(指石岭子处)西北约50米处那座土冢(图6,墓3)就是卫青墓,冢前立有清乾隆四十一年毕沅所书“汉大将军大司马长平侯卫公青墓”石碑。然而20世纪考古发现对这种传统说法提出了挑战。茂陵以东2公里处东西并列着5座冢,其中西端一座(图6,墓14)更大,南北长95米,东西宽64米,高22米,南高北低,颇似羊头,当地人称“羊头冢”。1981年该冢一号陪葬坑出土大量器物,其中不少铜器上有“阳信家”铭(图7),据此学者断定其为武帝长姊卫青妇阳信长公主墓。而根据《汉书·卫青传》记载:“元封五年,青薨。”“与主合葬,起冢象庐山云。”如此,是否意味着“羊头冢”就是“庐山”呢?是姚察、颜师古记载有误,还是另有其他原因?对此有学者提出一种假设,说:“从《汉书》行文的语气看,公主可能比卫青先死。可否假定公主先葬于一号无名冢处,待卫青死后,公主迁葬于卫青墓处,与卫青墓并列于‘庐山’形的大冢下。原来的随葬器物仍埋无名冢处,未作搬迁,所以出现了现在所看到的这种现象。”这种假设能否成立,实在令人怀疑。退一步讲,即便这一假设成立,“霍去病墓”西北50米处的冢丘就是卫青墓,那么其上为何不见石块和石雕,且不具山的外观?若两墓均取匈奴辖区之山为冢形,用以旌功,何以咫尺之遥,却形制大异?令人费解。

此外,传说与文献对古遗址讹传的事例不胜枚举,如湖南长沙马王堆汉墓,旧传为五代楚王马殷家族墓地,故名马王堆。而《太平寰宇记》则记载此处为西汉长沙王刘发葬程唐二姬的墓地,号曰“双女坟”,后《大清一统志》《湖南通志》《长沙县志》皆沿袭此说。古往今来没有人对此表示怀疑,但1972年考古发掘证实,其为西汉长沙相轪侯家族墓地。可见,此前所有的传说和文献记载都是错误的。再如位于陕西咸阳周陵镇北的两座封土,自宋以来就被视为周文王和周武王的陵墓,陵前立有清乾隆年间毕沅所书石碑,旁边祠堂内尚存明清碑刻32通。然而2007年考古发掘证实,两冢系战国晚期某代秦王的陵墓,并非千余年来文献和口传中所谓的周文王和周武王陵。那么,“霍去病墓”知识的生成是否也存在以讹传讹的可能呢?

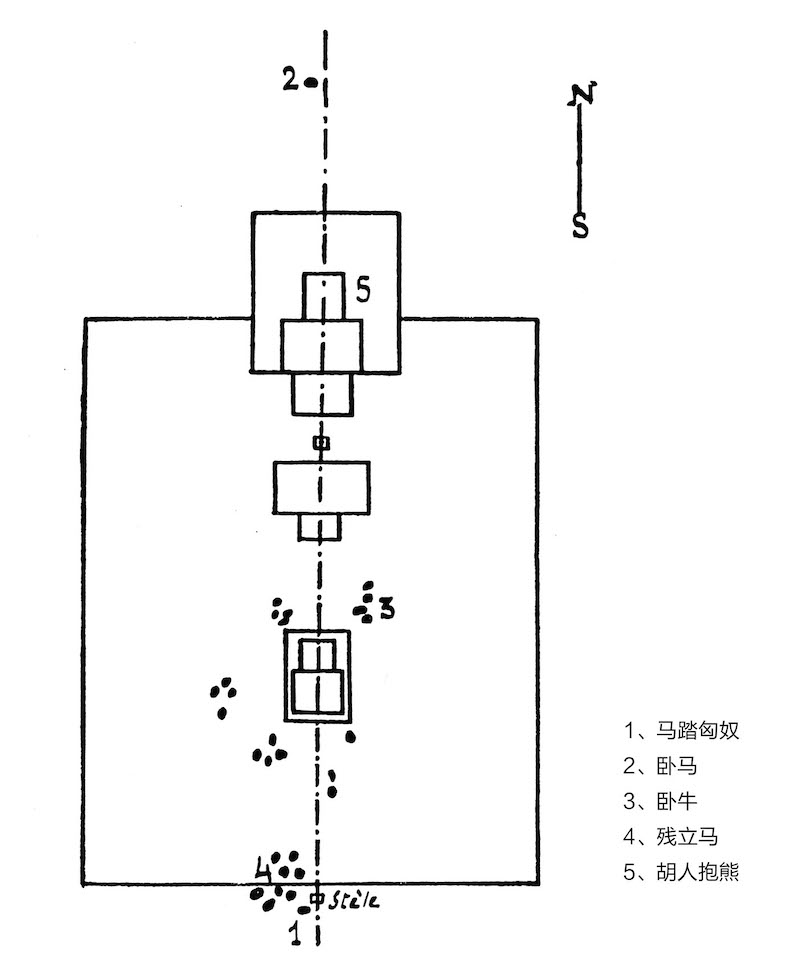

图11 霍去病墓石雕分布图,采自Jean?Lartigue, “Au Tombeau de Houo K’iu-ping”?Artibus Asiae, 1927, No.2, p.86

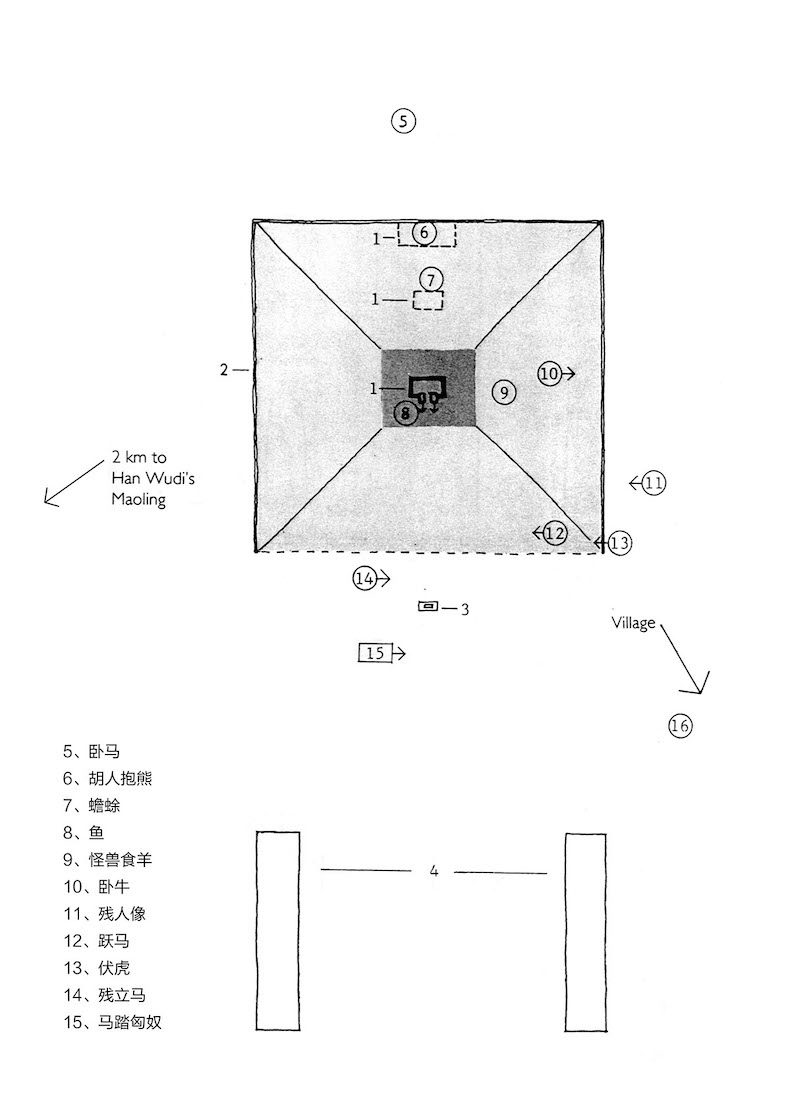

图12 霍去病墓石雕分布图,采自Ann?Paludan,?The Chinese Spirit Road: The Classical Tradition of Stone Tomb Statuary, New Haven and London:Yale University Press, 1991, p.241

倘若这座土丘模拟仙山,即便它是一座墓葬,抑或就是霍去病墓,那么其思想主旨和象征要义或许不在纪功,而在于通过构建一个想象中的神仙世界,来表达不死和永生观念。

汉代是神仙信仰风靡的时代,神仙思想渗透于汉代社会生活的方方面面,并成为当时文学和艺术热衷表达的主题,汉代的文赋、建筑、绘画、雕塑、器物无不充斥有浓郁的神仙气息。仅就建筑而言,见于文献的就有集仙宫、仙人观、渐台、通天台、望仙台、神明台、集仙台等,林林总总,不可胜数。

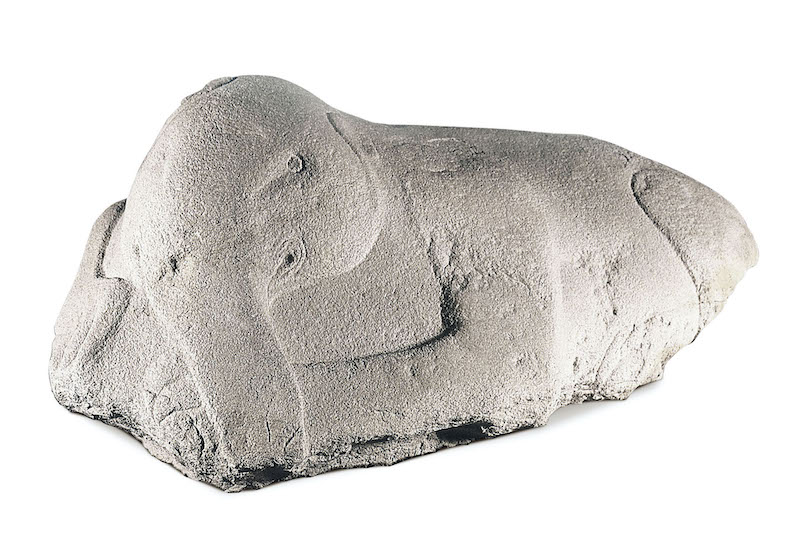

《史记·封禅书》说建章宫“其北治大池,渐台高二十余丈,命曰太液池,中有蓬莱、方丈、瀛洲、壶梁,象海中神山龟鱼之属”。《史记·孝武本纪》唐司马贞《索隐》引《三辅故事》:“殿北海池北岸有石鱼,长二丈,广五尺,西岸有石龟二枚,各长六尺。”1973年西安西郊高堡子村西汉建章宫太液池遗址出土一件大石鱼,长490厘米,头径59厘米,尾径47厘米。石鱼大致轮廓呈橄榄形,仅见有鱼眼,造型非常简练,颇具西汉大型石雕风格,从而印证了上述文献记载。

(本文选摘自北京大学出版社2022年出版《读图观史:考古发现与汉唐视觉文化研究》,刊发时,注释未收录。)

本文来自“取一盏清酒”用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表华夏信息网立场,本站不对文章中的任何观点负责,内容版权归原作者所有、内容只用于提供信息阅读,无任何商业用途。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站(文章、内容、图片、音频、视频)有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至1470280261#qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除、维护您的正当权益。如若转载,请注明出处:http://www.xxxwhg.com/zh/4174.html