大家好,我是海豚易观察。

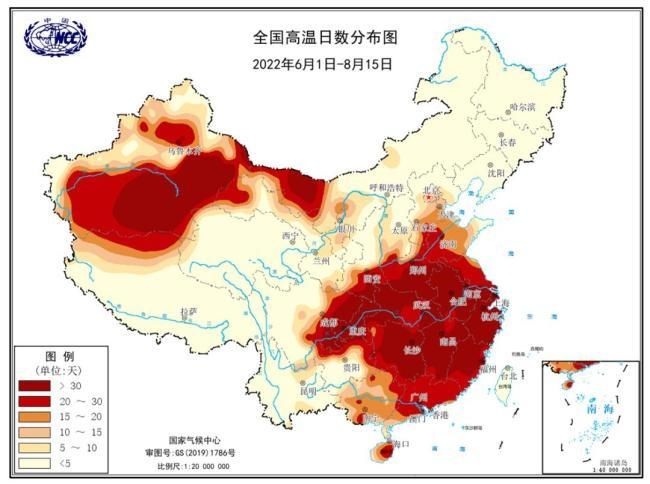

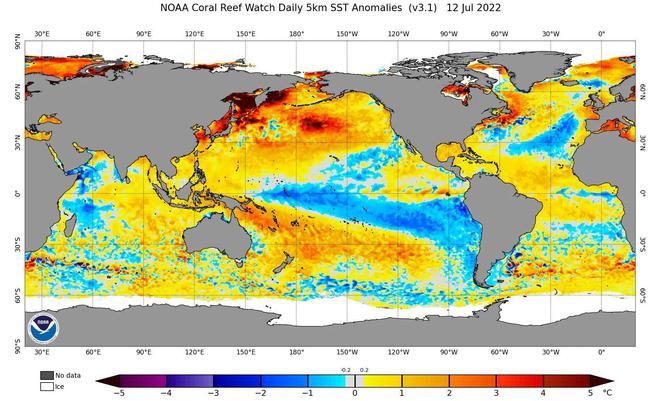

2022年,地球北半球热到离谱。全球不少地区都出现了“极端性”高温,均出现了破纪录的高温,并且是频繁出现,这都足以说明2022年高温太强了。2022年7月以来中国长江流域遭遇了有记录以来最严重的大范围高温干旱天气,这次高温具有持续时间长、范围广、强度大、极端性强等特点。

民间有种“大涝之后必有大旱 大旱之后必有大震 大震之后必有大疫 ”说法。

那么这次大旱之后必有大震吗?

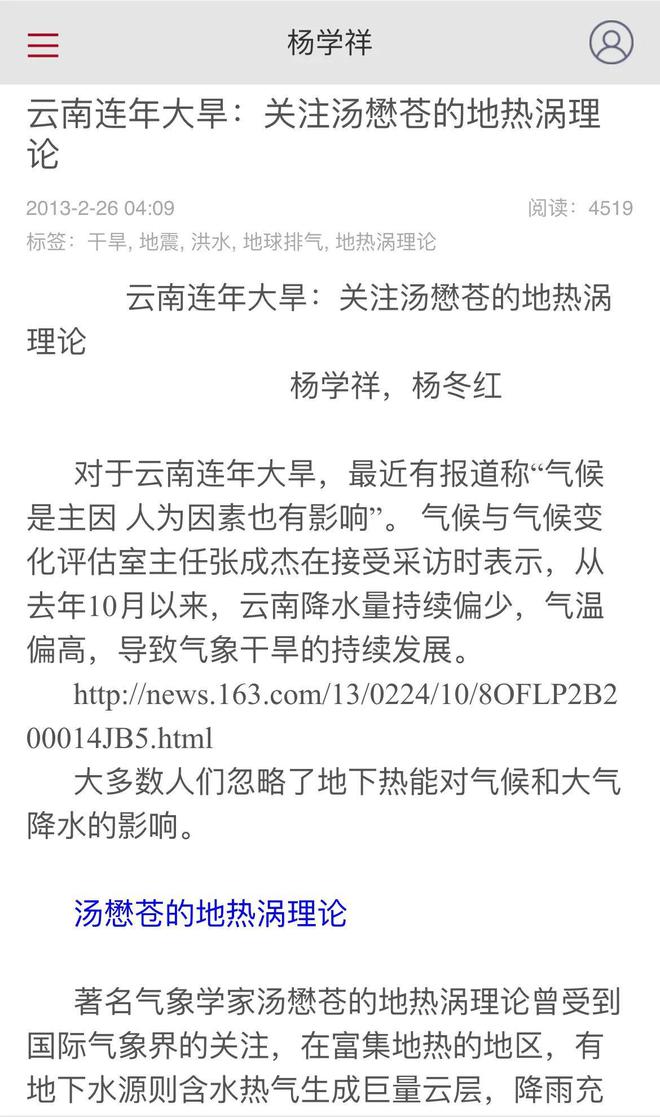

根据汤懋苍的地热涡理论和耿庆国的旱震理论,地下热能的异常释放同样会导致干旱、高温和地震。

(以下引用气象家汤懋苍的地热涡理论)

(气象学家汤懋苍的地热涡理论曾受到国际气象界的关注,在富集地热的地区,有地下水源则含水热气生成巨量云层,降雨充沛,如雅鲁藏布江大峡谷的墨脱地区;缺水则干燥热气蒸腾,烘烤尽土壤水分,造成赤地千里,其前提条件是长期无降水,所形成的干旱称为构造干旱。无降水的干旱为地表缺水的表层干旱,称为气象干旱,一旦有了降水就会得到缓解。而构造干旱是地下缺水的深度干旱,即使有少量降水也无法缓解。构造干旱的特点是面积大,范围广,时间长,与地热带、构造带和地震带分布和地震周期有关。能产生降水再循环的不仅有陆地植物的蒸发作用,还有热点和构造活动的释热释气作用。雅鲁藏布江“大峡弯”是地球强构造活动的热点,也是全球降水量最多,热带森林纬度更高的气候变化启动区。热点和构造活动对气候的影响有两个方面,其一是增大温度梯度加强大气对流,其二是把地下水和地幔水带到大气参加降水循环,对比马宗晋等给出的20世纪中国大陆及邻区五个地震活动幕的时空分布和高庆华等给出的20世纪中国七大江河流域严重洪涝灾害发生年份,可以明显看到地震活动与特大洪涝灾害之间的对应关系。对比全球地震带,沙漠带,构造活动带和水系分布图可以发现,沙漠区主要分布在无地震,少水系、构造相对稳定的地台和地盾,如撒哈拉大沙漠、阿拉伯半岛和澳大利亚西部。由此可见,热点和构造活动的释热释气是降水再循环不可忽视的一个环节。地热不仅能造成干旱,而且能造成洪涝。沙漠区主要分布在无地震,少水系、构造相对稳定的地台和地盾,表明地热在降水过程中的不可替代作用。旱震理论讨论的干旱与地震关系,指的是构造干旱与地震的关系)

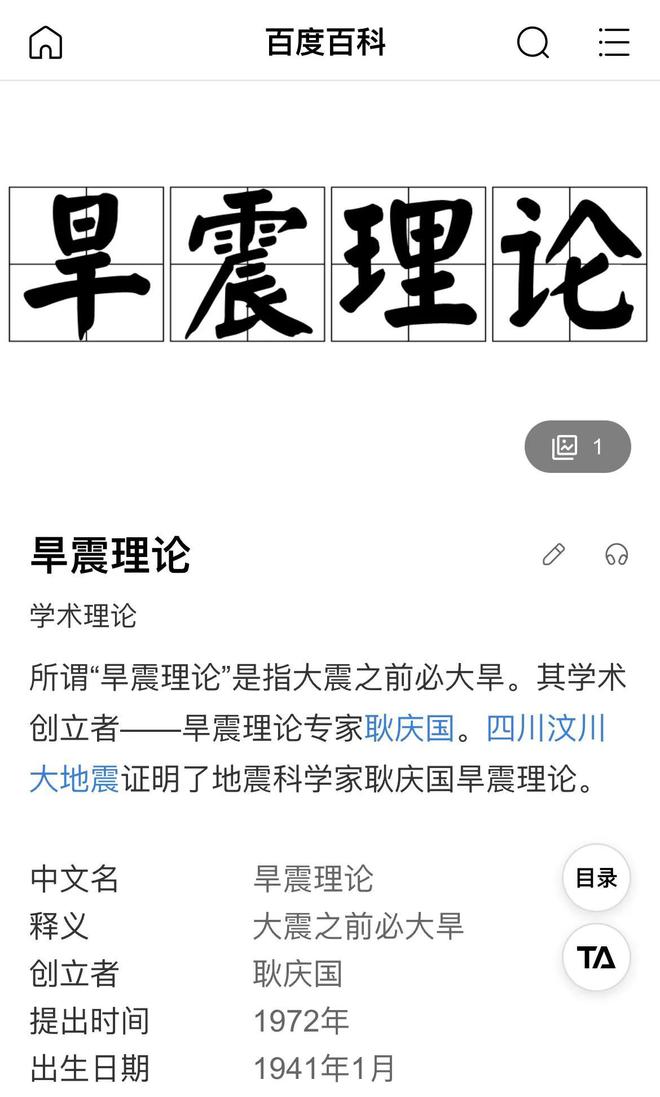

(以下引用耿庆国的旱震理论)

耿庆国提出了旱震理论,对唐山地震提前提出了告急,成功预测了1990年代以来的若干次地震。旱震理论描述:6级以上大地震的震中区,震前1――3年半时间内往往是旱区。旱区面积随震级大小而增减。在旱后第三年发震时,震级要比旱后年内发震增大半级。其内在的理论机制有两种:

(一)地热成因说

在月亮和太阳对地球产生的万有引力的作用下,地下岩浆是流动的,流动的岩浆有时会形成旋转上升的岩浆旋泉,岩浆旋泉会在这一地区的下面形成一个高温岩浆洞,使得这一地区的地温长时间较高,地温升高会将地下水蒸发,并会使这一地区的气温升高,空气上升,阻碍高空冷暖空气的汇合,造成这一地区无法降雨形成干旱,同时还会使这一地区的地壳变薄,承受力变小,容易破裂。在高温岩浆洞的底部,流动的岩浆容易再次形成岩浆旋泉,这时形成的岩浆旋泉阻力小、威力大,它能将地壳顶破,引发地震,因此干旱后容易发生地震。在地震前,由于地下岩浆的旋转带动着地上空气的旋转,旋转的空气中心气压较小,所以会出现日平均气压更低的现象。由于岩浆旋泉会把温度很高的岩浆从下地幔或外核输送到上地幔,热量会扩散到大气中,会使气温升高,所以会出现日平均气温、日更高气温、日更低气温更高的现象。又因旋转的岩浆会产生磁场,当磁场较强时,磁场中的分子容易放热,这又会使气温降低,所以会出现日更低气温更低的现象。由于临震前气温的降低,空气会下沉,冷暖空气在此汇合会形成降雨,因此会出现日降水量更大的情况。

(二)云室效应成因说

在地震发生前的地应力的累积会导致地层深处的由多种放射性同位素组成的氡气被挤压时放到大气中,在宏观大气中形成云室效应,产生地震云,这就是地震云氡气成因论。在地震云的氡气成因论中,将干旱和地震之间的关系解释为:氡气释放的对应构造有关,在板块运动中,在构造初期应力的累积时,会缓慢挤压充填断层裂隙,使正常的氡气释放通道关闭,由于氡气还是形成降雨的雨核,当断层裂隙被关闭时,释放到空气中的氡气量减少,与之相应的降水减少,造成区域性干旱,按照本人地震云氡气成因论的观点,干旱是由于震前存在区域性构造应力增加。使得形成降雨雨核的地氡释放减少造成的,也就是所谓的震前干旱;当地层应力达到一定的程度后,会出现新的细微裂隙,造成累积的氡气集中释放,形成地震云,也就是临震云;当地震发生后,断层构造完全开放,这时候累积的氡气完全释放到大气中,形成震后云的同时,造成震后暴雨。这里需要补充说明两点:(一)氡气是通过断层释放到大气中的,是断层存在的标识性气体,也是目前监测地震活动的主要参量,我们实际测量的数值也证实了断层口上部的氡含量是周边背景值的 10 到几百倍,甚至更高;(二)氡气是一种由多种放射性元素组成的,其测量的标识元素是 Po218,其含量表示组成氡气的放射性元素的多少,也就是其释放到空中后衰变所产生的放射性带电粒子的量的大小,也就是易于和空气中的游离水分子结合,凝聚成雾,也就是我们所看到的形成云彩的凝聚核的多少。综合以上两点,就可以知道,氡气是一种很好的将地震这种固态地理现象与云彩相关联的元素,即由于板块应力的变化导致氡气释放量的突变增加,与空气中的游离水分子结合成我们看到的宏观地震云。这也很好的解决了震前干旱和震后暴雨形成的机制问题。

以上把“旱震理论”和“地热涡理论”做了一个简单的概述,那是不是只有理论没有数据呢?我们可以从以往的地震数据来看:

1972年以来华北以及渤海北部的干旱遭受大面积的干旱,1975年2月,辽宁海城发生了7.3级地震,1976年7月28日,唐山出现了7.8级特大地震;

2002年甘肃,四川,陕西等地出现了百万平方公里的旱区,2006年川渝地区出现连续高温干旱,2007年,青海发生5.5级地震,2008年5月12日,汶川发生了8.0级别特大地震;

这只是国内一部分的地震数据,国外的还没统计。那么干旱一定会导致地震吗?不一定,如果干旱是大地震的前兆的话,台湾和新疆应该最为活跃,所以干旱和大地震的关系实际上并不是所有干旱后就发生大地震。

其实“旱震理论”一直没有被科学界认可,只是作为学术观点研究,旱震理论认为,6级以上地震前的1到3年半内,往往会在震区发生大干旱,因为地下岩浆的活动,会导致大量热量随裂缝冲上地面,也由于地温的升高导致地区出现干旱。地质学家耿庆国指出从1956年到1971年,全国共出现46个旱区,其中有39个旱区在灾后1-3年内发生了六级以上地震,大旱之后有大震的概率高达84.8%,只有15.2%的旱区在灾后三年内没有发生大地震。

2022年全球创纪录高温干旱会不会是全球大震发生的前兆呢?我不知道,但我觉得不排除这个可能性。

本文来自“软馨吖”用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表华夏信息网立场,本站不对文章中的任何观点负责,内容版权归原作者所有、内容只用于提供信息阅读,无任何商业用途。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站(文章、内容、图片、音频、视频)有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至1470280261#qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除、维护您的正当权益。如若转载,请注明出处:http://www.xxxwhg.com/zh/7227.html