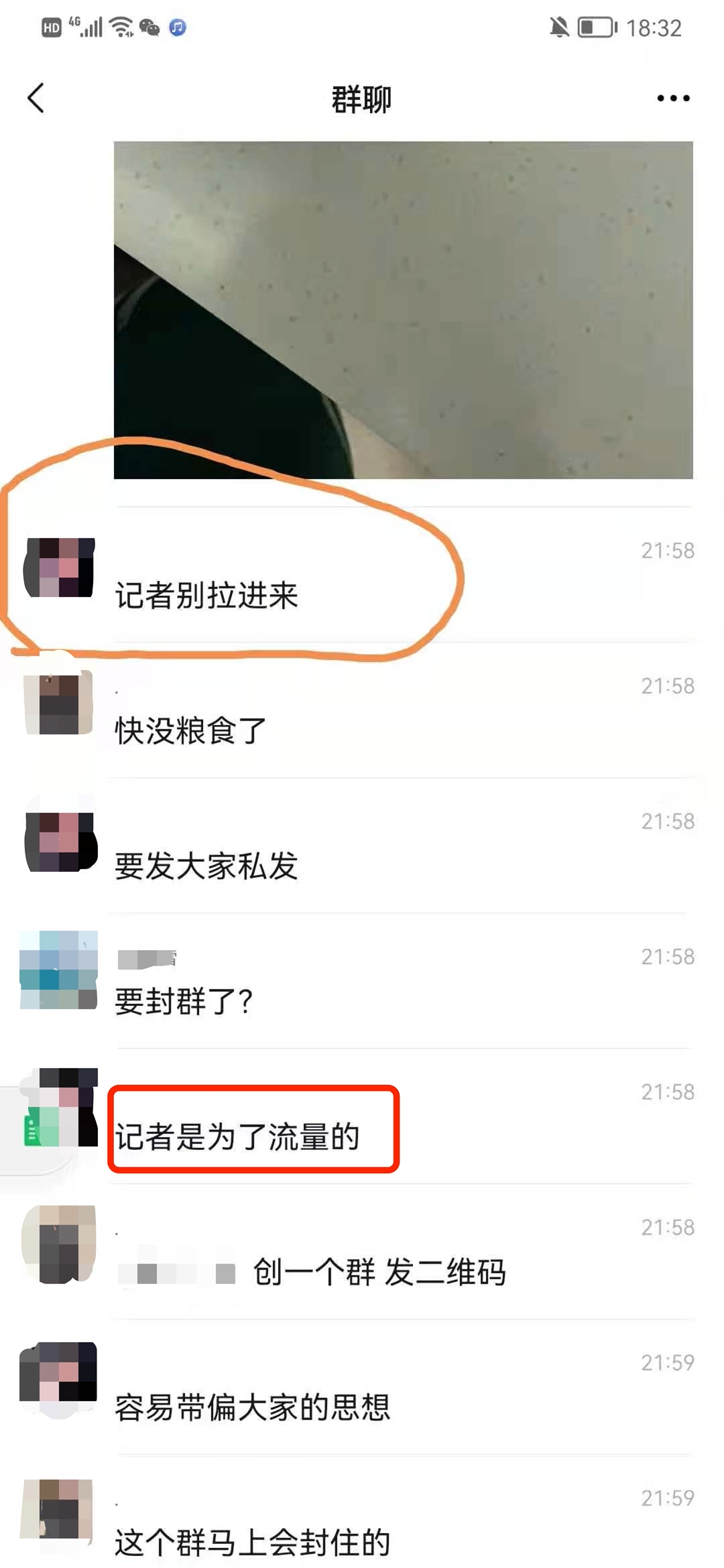

记者寻找滞留三亚的旅客采访,却不仅遭到拒绝而且还被指责“记者就是为了流量”。昨日在很多媒体群中流传的这张图,着实伤透了记者们的心。

8月6日下午,这张截图开始在网络上传播,很多媒体人都转发了该截图。截图是来自一个名为“三亚武汉滞留同胞群”,有网友在里面说:“记者别拉进来”,然后又说“记者都是为了流量”。

有媒体记者在网上说,自己为了了解滞留三亚游客的生活情况,想要加入微信群联系采访,却遭到了群友的反对。后来,“三亚武汉滞留同胞群”还发布了一则新的群公告,称:“记者不要进群”。

对于这张截图上的针对记者的言论,媒体同行们普遍表达了失望之情。有的记者觉得,媒体采访也是为了给当事人一个发声的渠道,将滞留旅客的困难如实的表现出来,引起有关部门重视,怎么能如此被当事人简单粗暴的指责为“为流量”呢?还有的记者则干脆很气愤,说起过往采访中碰到的很恶劣的当事人的故事,“有的当事人就这样,用人在前不用人在后。”

很多媒体记者都在朋友圈转发了该截图,一家主流媒体的记者也说,“我们找了好多游客没有一个愿意接受采访”。而记者潘俊文则在转发该信息时说:“尽管有人不想让记者进群,但我们还是想让他们发声。”

为复盘事件过程,《传媒特训营》辗转找到了一位某主流媒体的实习生,事发前,他就在“三亚武汉滞留同胞群”中寻找采访对象。

据其提供的与群内网友的对话截图显示,“记者别拉进来”“记者都是为流量”等聊天内容和公告内容属实,但群友说出这些话是有原因的。

原来,当时群里一位滞留游客在很短的时间里先后收到了8家媒体记者加好友的申请,随后,这名游客将多名记者申请好友的截图发布在滞留群上,才引起了其他群友对记者的讨论。

针对该游客被多名记者申请好友的原因,上述实习生对《传媒特训营》回应称,事件的发生与他有关,“当时我(在群里)看那位女士很困难,就把她的求助(信息)发在媒体记者的线索群里,所以很多记者看到了都来加她采访。”

截图显示当时加这位女士采访的记者,有多人就在“三亚武汉滞留同胞群”中。

据完整的涉事聊天记录显示,滞留群的一名群友发完“记者是为了流量”这条信息的一分钟后,又发出一条信息,说“大家跟记者交流的,自己聊就行。”言外之意是并不阻拦记者采访,但不希望在群里过分被干扰。

《传媒特训营》试着联系“三亚武汉滞留同胞群”的群主及发言“记者为了流量”的网友,但未得到对方的回复。

从以上事情经过始末来看,此时更像是采访对象与媒体记者之间的一种误会,从记者们的反应来看,虽然心里不舒服,但还是会坚持自己的本职工作。

某主流媒体的记者说:“被采访对象拒绝很正常,像采访连云港台风的事件,我给当地老百姓打电话,对方一听是记者就挂断了。就跟抽奖一样,碰到愿意说的就说,不愿意说咱们也没有办法。”

而对于“记者是为了流量”这句话,一位从业多年的记者表示,流量一词本身并无贬义属性,所谓流量其实就是影响力,对于新闻事件而言,获得流量可以让事件形成舆情,获得更多的曝光,让相关的部门及其领导看到,这对事件问题的解决肯定还是很有帮助的。

如果说采访对象拒绝和阻拦媒体采访还只是个人行为的话,今天海南日报官方发布的评论,就成了“公对公”的针对媒体的批评。

作为海南省的官方媒体,《海南日报》客户端一早原文刊载了职场观知局文章,题为:“对三亚疫情防控带节奏,某媒体澎湃得‘太离谱’”。

文章直接指出,连续两天五篇事关三亚疫情的报道,标题“夸张”、文章“以偏概全”、字眼“不留余地的质疑”。

文章中虽然没有直接点名其批评的媒体,但说:“你的行为真如你的名字一样,实在太‘澎湃’,更如你报道的标题一样,澎湃的‘’就很离谱”。很明显该文章是直接批评,认为的质疑性报到“无视疫情防控大局”、“竭力带负面节奏”。

该文章除了批评媒体之外,还互怼了所在的城市,文中称:“你们与三亚究竟有什么仇、什么怨?是你所在的城市出现疫情那几个月,三亚没有千里驰援?还是你们疫情结束后一波接一波来三亚时我们没招待好?……是海南自由贸易港建设,强多了你们的地位、你们的前途、你们的生意、你们的光环?……”

该文章中还批评,不去看三亚防疫好的地方,只去质疑瑕疵,“笔下只有那些差的、那些漏洞,那些正在改进正在改善的,心中无美意,眼中无美景……”

作为官方媒体的《海南日报》引用本文发布后,在媒体圈引发了较大争议。有媒体人就评论说:“咋还骂街了,还占用公共资源骂街?”还有媒体记者认为,以及红星、新京、北青等媒体平台,作为全国性的主流媒体关注三亚疫情防控无可厚非,表达当前的防疫漏洞,反应民生诉求,也是希望通过有代表性的问题来提醒有关部门,能够更多的从当地百姓和游客的角度来制定防疫政策,并非“以偏概全”和“恶意批评”。

与此同时,此前报道的“一家13口滞留三亚”事件的当事人也出来回应传闻,说采访中自己所说的“每顿饭700元一人的标准”是误解,酒店有不同档次的餐厅,不是没人每天必须要去吃700元一顿的餐,他们自己也只在这个700元一次的餐厅用过一次餐。

当事人的这个回应,又引发出更多声音,尽管当事人都表示是“误解”,但很多人还是直接指责是“造谣”。

有人评价说,国内媒体互怼情况实属罕见,过去本地媒体可曝本地,现在谁报骂谁。

本文来自“网友”用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表华夏信息网立场,本站不对文章中的任何观点负责,内容版权归原作者所有、内容只用于提供信息阅读,无任何商业用途。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站(文章、内容、图片、音频、视频)有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至1470280261#qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除、维护您的正当权益。如若转载,请注明出处:http://www.xxxwhg.com/zh/853.html